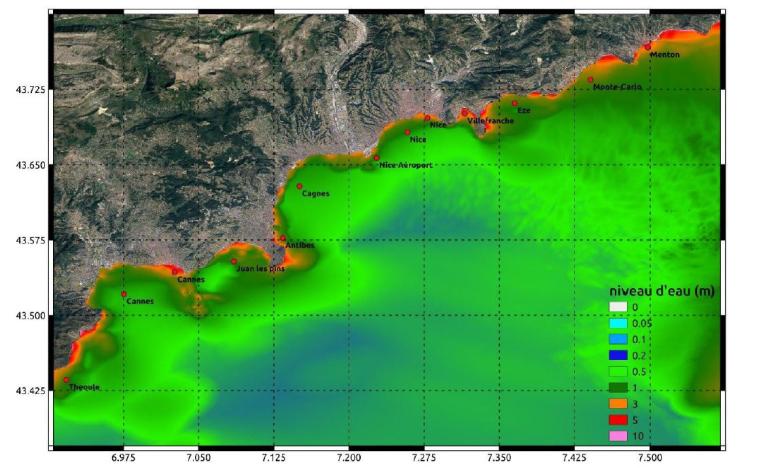

Simulation de la propagation d’un tsunami au large du littoral du département des Alpes-Maritimes.

© BRGM

Le besoin

Suite à la réalisation de travaux de recherche sur les tsunamis en Méditerranée, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes (DDTM06) a sollicité le BRGM pour modéliser les tsunamis les plus impactants pour son littoral complet entre Mandelieu-la-Napoule à Menton. L’étude avait pour objectif d’identifier l'impact des tsunamis sur le littoral et les habitations et ce pour deux sources tsunamigènes d’origine sismique en considérant des hypothèses majorantes. Les deux sources sismiques prises en compte sont les plus probables sur la base des analyses historiques : une faille en mer Ligure (séisme de 1887) et une faille au nord de la marge maghrébine (séisme de Boumerdes 2003).

Les résultats

Au final, 110 scénarios de tsunamis (70 pour la marge maghrébine et 40 pour la mer Ligure) ont été définis, en faisant varier notamment la position de l’épicentre, l’orientation des failles et la distribution du glissement cosismique au niveau des failles. De plus, concernant la mer Ligure, 3 magnitudes différentes de séismes ont été examinées afin de tenir compte des derniers travaux sur cette zone.

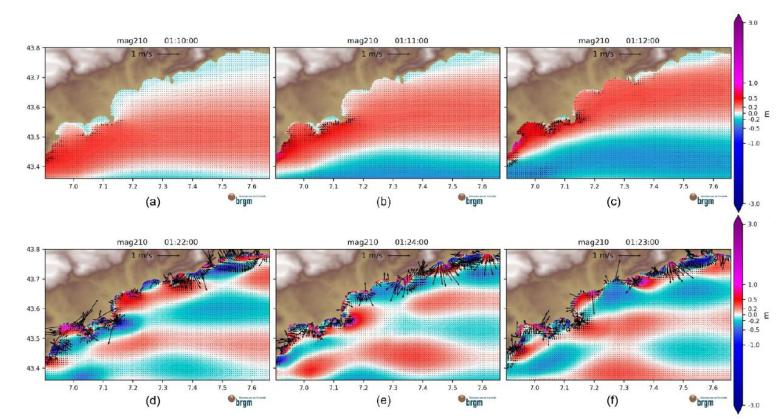

Les simulations ont permis de déterminer les niveaux d’eau maximaux à proximité du rivage ainsi que les temps d’arrivée sur l’ensemble du littoral des Alpes-Maritimes (avec une résolution spatiale de 100 m) :

- les niveaux d’eau atteignent la cote +3 m NGF/IGN69, voire plus (> +5 m NGF/IGN69) sur certaines localités ;

- les temps d’arrivée s’échelonnent de 1h07 à 1h12 pour les sources de la marge maghrébine et de 2 minutes à 7 minutes pour la mer Ligure ce qui empêche, dans ce dernier cas, toute prévision et alerte des tsunamis.

L’exploitation de ces simulations a permis également de dégager les scénarios les plus impactants par type de source :

- la première vague n’est pas toujours la plus haute et il n’y a pas de retrait systématique de la mer avant cette première vague. Cela implique qu’il n’y a pas d’alerte « naturelle » de l’arrivée du tsunami pouvant être observée par les personnes présentes sur le littoral ;

- la mer peut rester agitée longtemps après l’arrivée de la première vague, d’une à plusieurs heures en fonction de la portion du littoral et du type de source considérée.

L’utilisation

La cartographie des zones inondées résultante indique que les aéroports de Cannes-Mandelieu et de Nice Côte d’Azur sont susceptibles d’être impactés par des submersions plus ou moins importantes. Par ailleurs, plusieurs fronts de mer seraient potentiellement inondés avec des hauteurs d’eau dépassant 2 m se propageant dans les terres sur plusieurs centaines de mètres (ex : Cannes, Golfe-Juan, Antibes et Menton). De nombreux ports à proximité de ces localités seraient également exposés au débordement des eaux.

L’exposition du bâti aux submersions engendrées par les tsunamis est déterminée suivant une matrice faisant intervenir différentes gammes de hauteur d’eau à terre, pondérées par la distance du bâti au trait de côte, afin de qualifier l’exposition de faible, modérée, forte ou très forte. Cette étude montre que, potentiellement, 6 351 constructions côtières seraient exposées à une submersion liée à des tsunamis d’origine sismique, dont plus d’un tiers à une exposition très forte.

Les résultats de cette étude ont été intégrés aux dispositions ORSEC Séisme-Tsunami de la Préfecture des Alpes-Maritimes.

Les partenaires

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes