Une région située au cœur de l’Europe

La région Grand Est, d’une superficie de 57 000 km2. Forte de 5,5 millions d’habitants, la région possède de grands pôles urbains de premier plan dont Strasbourg. C’est la première région agricole française au premier rang dans la production de céréales et d’oléo protéagineux, au deuxième rang dans la viticulture.

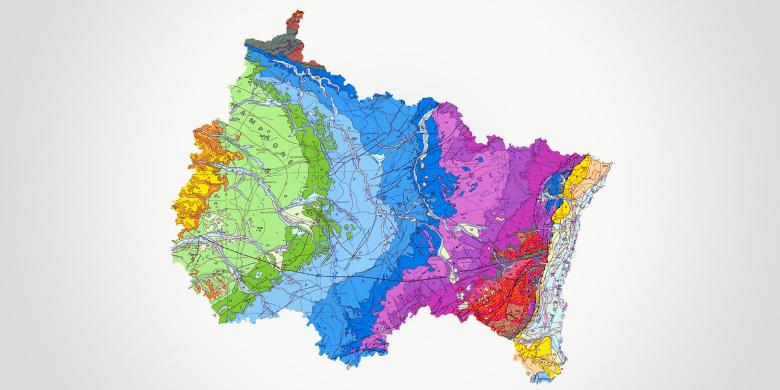

Une région avec une géologie diversifiée

La région offre une grande diversité de paysages géologiques allant des formations d’origine sédimentaire de l’Est du Bassin parisien au massif cristallin ancien des Vosges, réactivé lors de l’orogénèse alpine, avec en bordure avec l’Allemagne, le fossé d’effondrement du Rhin supérieur (plaine d’Alsace).

Le BRGM en région Grand Est : une présence historique

En 1919, le gouvernement fonde le Service Géologique d’Alsace et de Lorraine (SGAL) qui fut rattaché au BRGM en 1970. Implanté à Nancy, Reims et Strasbourg, le BRGM Grand Est accompagne les acteurs économiques et de la recherche, et apporte son expertise aux services de l’État, collectivités territoriales et agences d’objectifs.

Missions du BRGM

Les principales missions concernent l’acquisition de connaissances, le diagnostic, la création d’outils de gestion et d’aide à la décision, sur des questions liées aux eaux souterraines, aux risques naturels (chutes de blocs, effondrements, glissements de terrain…), à la géothermie, aux sites et sols pollués et à l’économie circulaire.

Partenaires

- Collectivités : Région Grand Est, Départements, Syndicats d’eau et établissements publics de bassin, Syndicats professionnels, Métropoles, agglomérations, chambres consulaires.

- Services de l’État : DREAL, DDT, ARS, Préfectures.

- Agences d’objectifs : Agences de l’Eau Rhin Meuse et Seine- Normandie, ADEME, OFB.

- Le BRGM est membre du GISFI, GIP GEODERIS, Pôle HYDREOS et de l’observatoire OTELO.

Informations pratiques

Pour aller plus loin

Quoi de neuf en région Grand Est ?

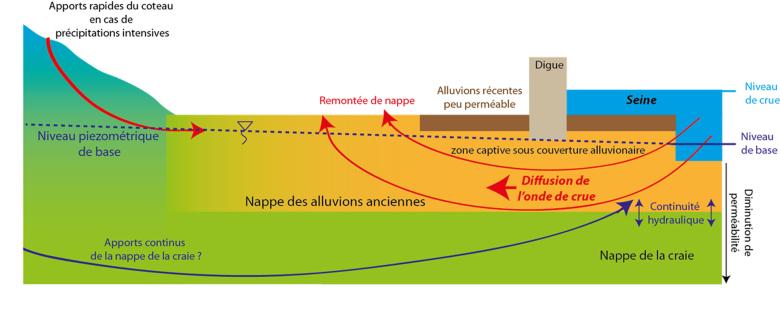

Gestion des eaux souterraines

Gestion quantitative de la ressource

Si les eaux souterraines sont globalement abondantes en région Grand Est, certaines zones sont apparues en tension ces dernières années, en raison de leur position hydrographique (en têtes de bassin) et/ou d’un déséquilibre entre les prélèvements et la recharge.

En réponse, le BRGM Grand Est apporte son expertise en hydrogéologie, notamment en suivant l’évolution du niveau des nappes (réseaux piézométriques), et en communiquant sur leur état via des sites web (ex : SIGES Rhin-Meuse). Pour prévoir l’évolution de la ressource en fonction de critères climatiques mais également économiques, des modèles hydrogéologiques ont été construits comme celui de la nappe des grès du Trias inférieur (GTI).

Gestion qualitative des ressources en eau

Les ressources en eau du Grand Est sont soumises à différentes pressions, liées aux activités agricoles, urbaines ou industrielles, qui peuvent engendrer des pollutions diffuses ou plus ponctuelles.

L’activité minière est à l’origine de contaminations spécifiques au Grand Est, à savoir : les chlorures pour les exploitations salines et les sulfates pour celles de fer. En réponse, le BRGM Grand Est mène des études visant à caractériser les mécanismes de transfert des polluants dans le sol et le sous-sol, les impacts sur les milieux. Le BRGM a développé des modèles prédictifs d’évolution des concentrations en éléments contaminants et des approches socio-économiques (services écosystémiques, PSE...) pour la mise en place des mesures de remédiation et de prévention. Les polluants dits « émergents », notamment les résidus médicamenteux et les composés d’origine pyrotechnique (perchlorates) font l’objet de programmes de recherche menés en collaboration avec l’université de Reims, les Agences de l’eau Rhin-Meuse et Seine- Normandie, l’ARS.

Risques et aménagement du territoire

Vers une meilleure résilience des territoires au changement climatique

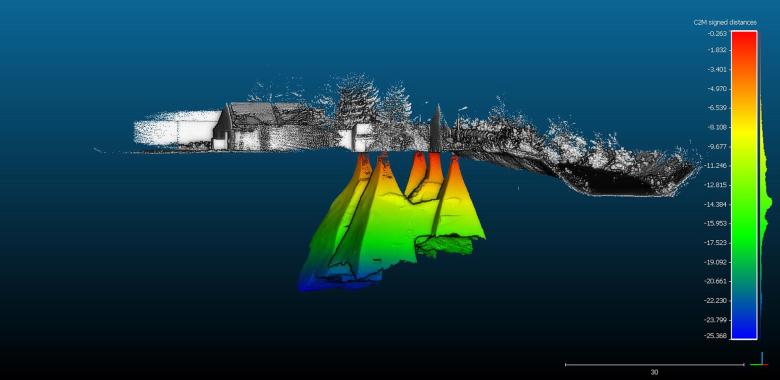

Le changement climatique (scénarios du GIEC) se traduira par une succession de plus en plus rapide de phénomènes extrêmes, de nature à déstabiliser des zones jusqu’alors peu sensibles aux mouvements de terrain. Une meilleure résilience des territoires passe donc par une bonne connaissance des risques et par la mise en place de plans de prévention.

Le BRGM Grand Est mène des programmes de cartographie à vocation réglementaire, des aléas et des risques liés aux mouvements gravitaires. Ces programmes de cartographie font appel aux meilleures techniques d’investigation (laser 3D, Lidar, interférométrie satellitaire et géophysique).

Gestion des environnements pollués, économie circulaire

Le déclin des industries minières, sidérurgiques et chimiques a laissé de grands espaces dégradés dont la reconquête constitue un enjeu fort afin de limiter la consommation de foncier.

À ce titre, le BRGM est engagé dans la définition d’une méthode de priorisation de friches en vue de leur aménagement, à partir des multiples sources de données disponibles, BASIAS ou BASOL. Dans le cas de pollutions complexes (multi-sites, multi-sources, hétérogènes…), le BRGM réalise des études sectorielles approfondies afin d’améliorer les connaissances des contextes hydrogéologiques et des panaches de pollution.

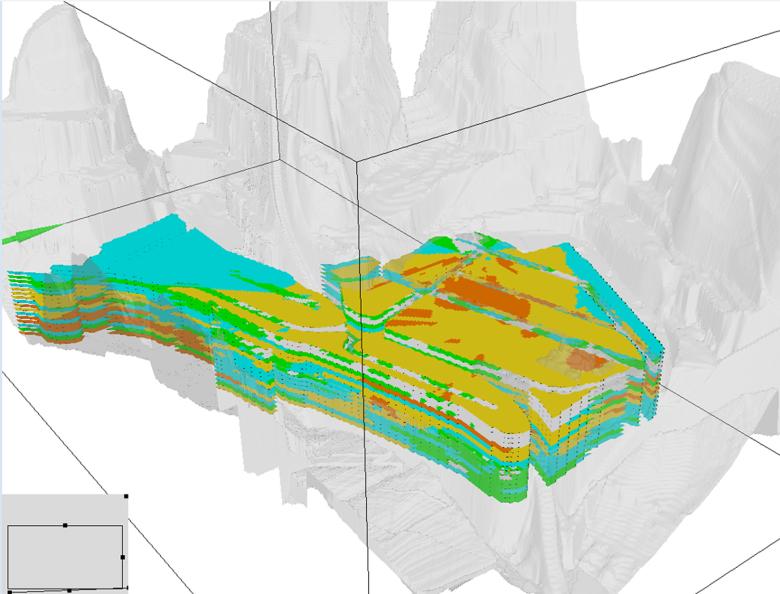

Transition énergétique et espace souterrain : le développement de la géothermie et la maîtrise des risques

Le potentiel géothermique du fossé rhénan est connu de longue date et a justifié l’implantation d’un site expérimental de géothermie profonde, de renommée internationale à Soultz-Sous-Forêts. Le BRGM mène des programmes d’évaluation du potentiel géothermique profond et les capacités de stockage d’énergie des mines ennoyées de fer et de charbon font l’objet de travaux d’évaluation avec le développement de modèles thermo-hydrochimiques. Les atlas des ressources géothermiques et les cartes des zonages réglementaires encadrant la géothermie de minime importance (www.geothermies.fr) bénéficient aux collectivités locales.